继浙江大学附属第二医院眼科中心在ACS Nano (IF13.9)、Biomaterials (IF10.27)和ACS AMI (IF8.456)发文利用金银铜纳米离子治疗和修复耐药菌性角膜溃疡领域取得重大突破后,浙大二院眼科中心/转化医学研究院周民研究员与姚克教授课题组合作又在生物医学类1区杂志 Theranostics (IF: 8.579)上发表论文,报道新研发的一种新型金银铜复合金属纳米颗粒,同时作为药物载体载入普罗纳克,在低温光热作用下实现杀菌抗炎双功能,用于治疗白内障术后耐药菌感染性眼内炎。

感染性眼内炎是内眼手术的一种最严重的并发症,常致患眼失明,甚至眼球摘除。主要由细菌感染引起,感染率超过90%。根据地区不同, 其中70%~90%的病例是由革兰阳性球菌引起的,且多重耐药的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染比例日益增长。目前常用的治疗方法为眼内注射抗生素,严重时可联合玻璃体切除术,但随着耐药菌特别是多重耐药菌的出现,单一抗生素有时候并不能达到理想的治疗效果。同时,眼内细菌感染及手术过程会引起强烈的炎症反应,严重影响预后。因此,临床上亟需开发出一种可以快速杀灭眼内耐药菌并且消除炎症反应的全新治疗方案。

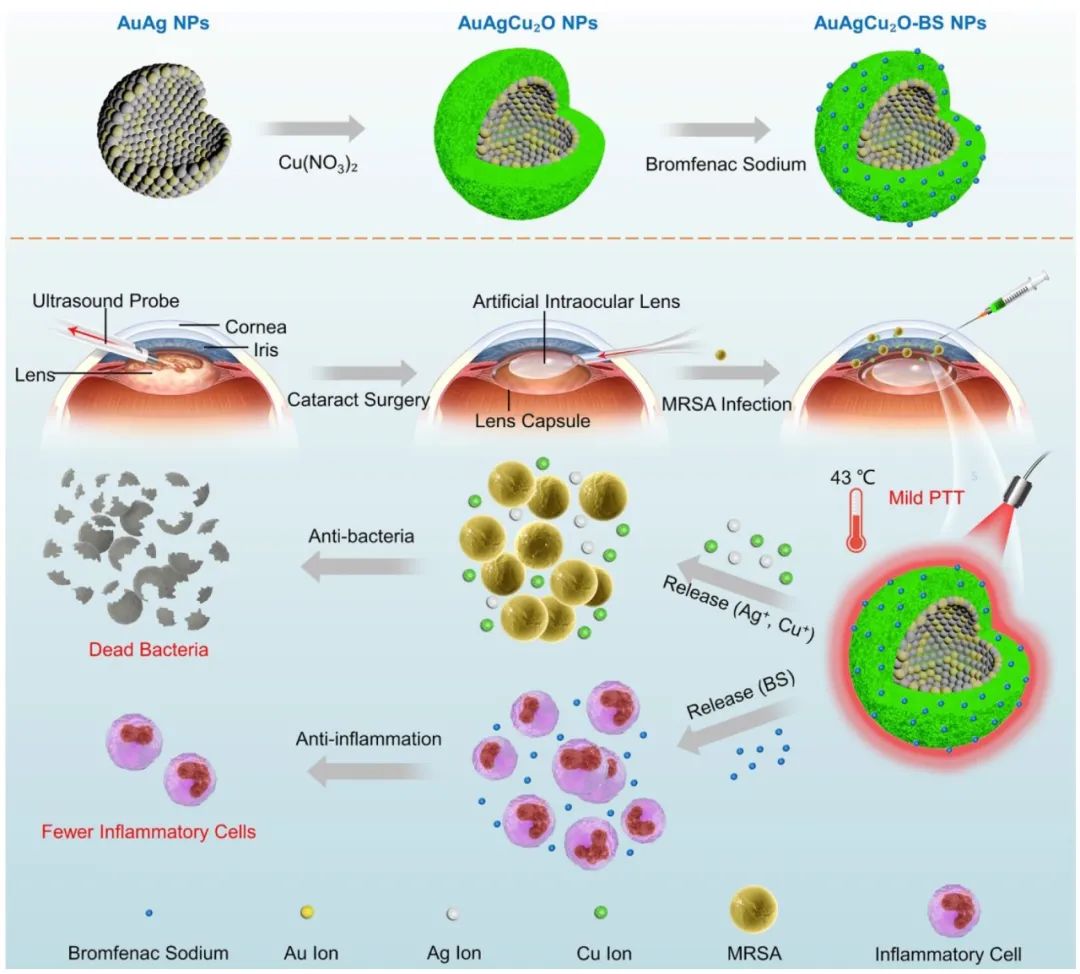

在前期相关研究的基础上,团队通过材料学的经典模板法合成了氧化亚铜壳层包裹的中空金银核心纳米颗粒(AuAgCu2O NPs),同时利用孔道吸附实现了临床常用抗炎药物普罗纳克(溴芬酸钠,Bromfenac Sodium,BS)的负载,最终合成了AuAgCu2O-BS NPs纳米颗粒。体外实验证明在近红外激光的照射下,纳米颗粒释放金属离子并产生ROS作用可以有效杀灭细菌,特别是对于多重耐药的超级细菌—耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)也有显著的杀伤作用。

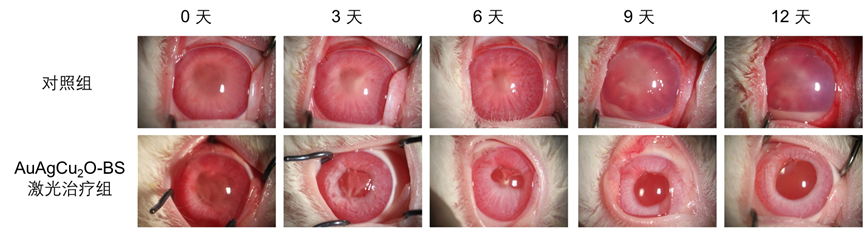

在此基础上,研究团队建立了白内障术后兔眼内炎模型,模拟人白内障超声乳化吸除术+人工晶体植入术后的眼内细菌感染,前房注射纳米颗粒后可以在12天的治疗周期里有效消灭耐药菌并消除炎症从而恢复眼球的透明性及正常结构,期间眼压保持稳定,病理及组织学分析发现纳米颗粒治疗后的组织炎症细胞和炎症因子大量减少。更重要的是,在对动物的体内毒性检测发现纳米颗粒具有很高的生物安全性且可以被正常代谢,因此具有较高的研究价值与临床转化前景。

浙大二院眼科中心/转化医学研究院周民研究员与姚克教授为本文共同通讯作者,浙二眼科中心硕士研究生叶洋,转化医学研究院何健博士以及浙二眼科中心乔越博士等为论文共同第一作者,研究工作还得到了浙江大学恶性肿瘤预警与干预教育部重点实验室、现代光学仪器国家重点实验室的大力支持,该研究也得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中央军委科技委、浙江省重点研发专项等项目资助。

参考文献:

原文链接:

https://www.thno.org/v10p8541.htm