在写字楼里,白领们长时间盯着电脑屏幕;在地铁上,乘客们低头刷着手机;回到家中,人们继续沉浸在手机电脑的娱乐世界……

随着电子产品的深度普及和生活方式的变化,干眼逐渐发展成困扰国民健康的常见眼病。我国现有流行病学研究结果显示,干眼的患病率约 21.0%~52.4%。这一数据来自新版的干眼症专家共识——《中国干眼临床诊疗专家共识(2024)》。

距离2013版干眼诊疗共识发布已经过去了11年,在这期间,眼科领域关于干眼症的诊疗理念、技术等方面都有了一定的发展。新版共识有哪些突破性的更新?在指导医生诊疗和患者认知方面带来哪些新的变化?我们邀请《中国干眼临床诊疗专家共识(2024年)》的执笔者、浙大二院眼科中心副主任、浙江大学眼科医院副院长晋秀明为大家解读。

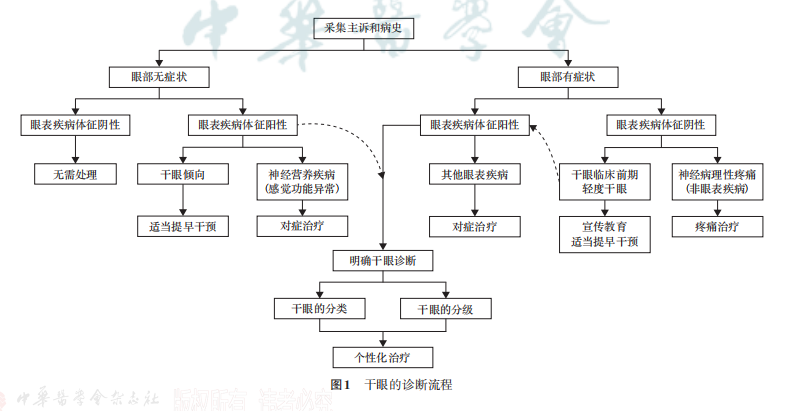

晋秀明教授介绍,相较于2013版《共识》,2024版《共识》更新了干眼的定义和驱动因素、总结了干眼的流行病学特征和危险因素、绘制了干眼的诊断流程图、引入了国际上的成熟治疗手段、对现有的治疗方式给出了详细教程。

1.干眼的定义和驱动因素

新版共识明确干眼为"慢性炎症性疾病",强调免疫失衡是核心发病机制,泪膜稳定性破坏是主要病理特征。

2.干眼的流行病学特征和危险因素

我国干眼患病率升至33.7%,电子设备使用、空气污染和隐形眼镜佩戴成为主要危险因素,中老年女性及长期屏幕使用者是高危人群。

3.干眼的诊断流程图

首次制定标准化诊断流程,分层进行症状筛查、体征检查和分级确认,新增"临床前期"概念以实现早期干预。

4. 领衔国际的创新治疗手段同时引进国外创新药物

新增强脉冲光(IPL)、睑板腺热脉动治疗等物理疗法的解读,推荐了多个临床新引进药物,如全新一代干眼抗炎机制滴眼液利非司特,形成多元化治疗体系。

5.对现有的治疗方式给出了详细教程

按轻、中、重度分级制定阶梯化治疗方案,明确药物使用规范和物理治疗操作要点,如IPL能量设置和睑板腺按摩标准流程。

2024版干眼共识为临床医生提供了清晰、全面且方便操作的诊疗指导:通过标准化诊断流程和分级标准显著提升诊疗规范性,使诊断更精准;引入国际前沿治疗技术和详细操作指南,让治疗选择更丰富、方案更个体化;建立从早期筛查到长期管理的全周期诊疗体系,推动干眼诊疗从经验性向循证医学转变。这些更新将帮助医生更高效、更科学地应对不同阶段的干眼患者,全面提升临床诊疗质量。

“《共识》的更新推广也有助于减少患者因对病情不了解或者误诊误治带来的心理负担。”晋秀明教授表示,很多患者因为干眼症反复不好,或者被误诊为其他严重眼病,而陷入焦虑、恐惧之中,现在大家可以更清楚地认识到干眼症是一种可防可治的疾病,只要配合医生规范治疗、注意日常用眼卫生等,病情是可以得到控制和改善的,从而提升生活质量,让他们能更从容地面对干眼症带来的困扰。