新文推荐

流行大型语言模型在青光眼患者教育中的表现:一项随机对照研究

(点击英文标题可直接浏览、下载论文)

Yuyu Cao, Wei Lu, Runhan Shi, Fuying Liu, Steven Liu, Xinwei Xu, Jin Yang, Guangyu Rong, Changchang Xin, Xujiao Zhou, Xinghuai Sun*, Jiaxu Hong*

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

近日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院孙兴怀教授、洪佳旭教授研究团队在 “Advances in Ophthalmology Practice and Research” 期刊发表了题为“Performance of Popular Large Language Models in Glaucoma Patient Education: a randomized controlled study” 的研究论文。论文第一作者为复旦大学附属眼耳鼻喉科医院曹煜宇、卢苇及史润涵博士,通讯作者为孙兴怀教授与洪佳旭教授。

01

论文导读

Highlight

青光眼是全球不可逆性致盲的病因之一,但早期症状隐匿,患者教育对疾病管理至关重要。传统教育方式如讲座、宣传手册等存在信息更新滞后、覆盖范围有限等问题,而基于大型语言模型(Large Language Models, LLMs,简称大语言模型)的聊天机器人或可为患者提供灵活、精准的医疗知识支持。然而,大语言模型在青光眼患者教育中的适用性尚未明确。

本研究首次系统评估了四款主流大语言模型(通义千问、百川大模型、ChatGPT-4.0、PaLM 2)在青光眼患者教育中的表现。通过两阶段研究设计,即回顾性数据集评估与真实临床场景验证,结合眼科专家与青光眼患者的双向评分,揭示了大语言模型在信息准确性、可读性及安全性方面的潜力与挑战。

自2022年ChatGPT问世以来,以PaLM 2、百川大模型、通义千问为代表的大语言模型持续快速更新迭代,展现出卓越的多模态交互能力。已有研究发现这些大语言模型在眼科领域的惊人潜力:在青光眼等疾病诊断中,ChatGPT-4.0的准确率已可比肩专科医生,生成的诊疗建议质量也几乎与眼科医师旗鼓相当。

世界卫生组织流行病学调查显示,全球40-80岁人群青光眼患病率达3.54%,我国现存患者数百万。值得注意的是,因该疾病早期症状隐匿,超过半数患者未能及时确诊。晚期视神经萎缩导致的不可逆性视力损伤,不仅严重影响患者职业能力,更造成沉重的家庭照护经济负担。在此背景下,开发基于大语言模型的智能患者教育系统,已成为提升治疗依从性和延缓疾病进展的关键技术路径。

本研究采用循证医学研究方法,构建包含典型临床场景的标准化题库,建立涵盖诊断准确性、信息完整性和语言亲和力的三维评估体系。在纳入评估的四个大语言模型中,百川大模型展现出独特的本土化优势——尽管其医学知识覆盖度略低于ChatGPT-4.0,但在中文语境下的可读性评分达到4.8分,远超4.2分的ChatGPT-4.0,表明其具有更高的中文使用者友好度。

尽管本研究因实验周期限制未能纳入Deepseek等新兴模型,但建立了可扩展的评估框架。后续研究将重点关注:1、多模态输入(如眼底影像智能解析)与大语言模型的协同效应 2、方言适应性优化策略 3、医疗伦理风险防控机制。这些探索不仅为AI辅助医疗系统的本土化开发提供关键循证依据,更可能重塑慢性眼病健康管理的范式——让科技创新真正服务于每一个需要帮助的视界。

02

论文图表

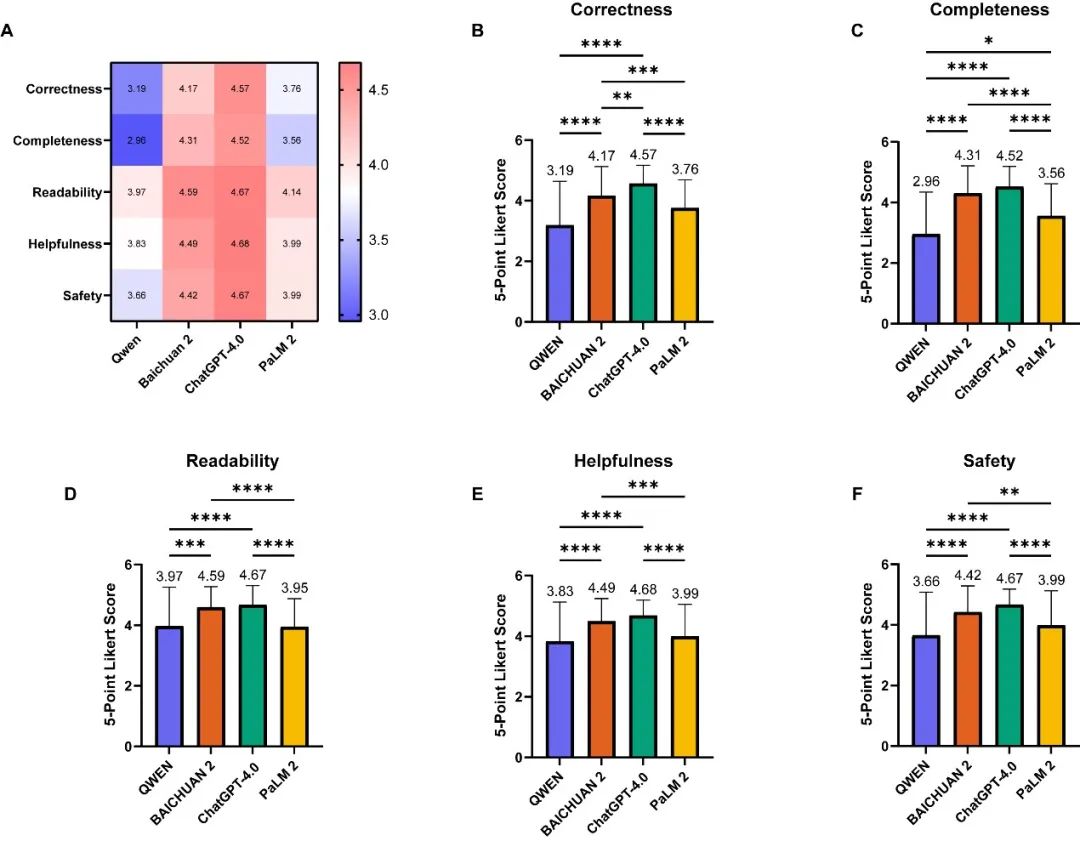

Fig.2. 大语言模型生成对常见青光眼问题回答的得分。A. 大语言模型聊天机器人对青光眼问题回答的得分总览B-F. 四个大语言模型生成回答的正确性、完整性、可读性、有益性、安全性得分。

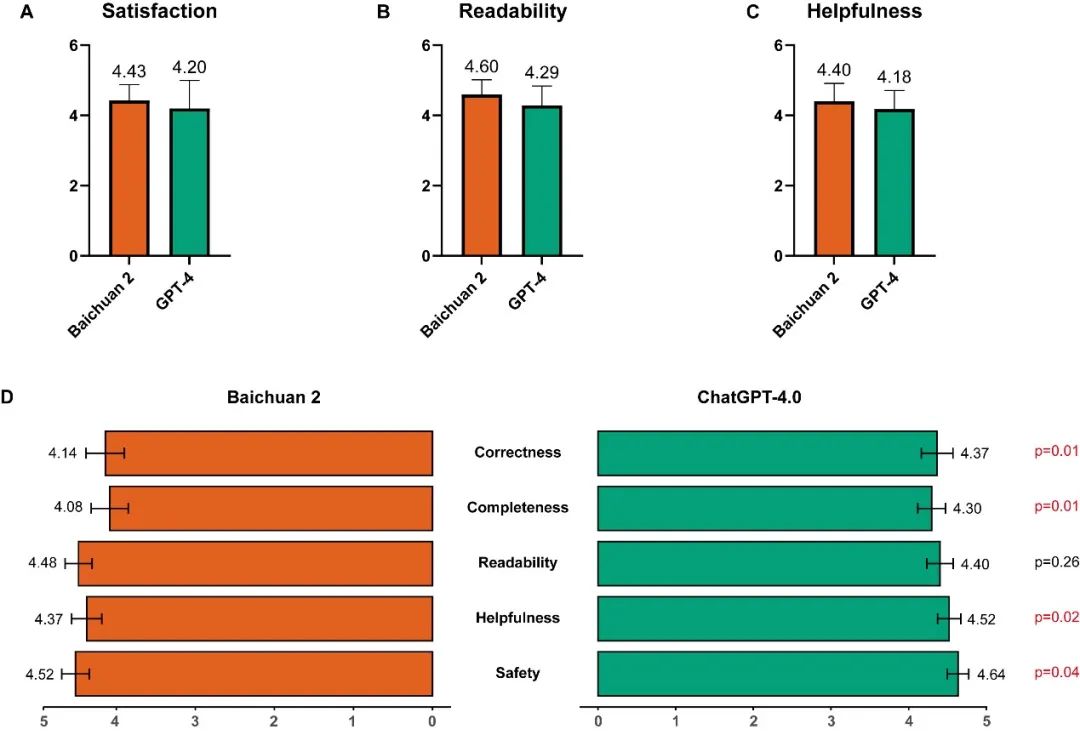

Fig.4. ChatGPT-4.0和百川大模型对青光眼患者提出问题回答的得分。A-C. 青光眼患者对生成回答的满意度、可读性、有益性得分B-F. 眼科医生对生成回答的正确性、完整性、可读性、有益性、安全性得分。

(更多图表请见原文)

引用本文

1. Cao Y, Lu W, Shi R, et al. Performance of popular large language models in glaucoma patient education: A randomized controlled study. Adv Ophthalmol Pract Res. 2025;5(2):88-94. https://doi.org/10.1016/j.aopr.2024.12.002

03

作者介绍

通讯作者

孙兴怀教授 复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系教授、主任医师、博士生导师,仁心医者上海市杰出专科医师奖获得者。现任国家卫健委/中国医科院近视眼重点实验室主任,中华医学会眼科学分会候任主委,世界青光眼协会理事会常务理事,香港中文大学眼科学和视觉科学系荣誉教授。专业领域包括难治性青光眼的临床诊治,研发创新技术并推广应用。发表第一/通讯作者SCI论文195篇,H-Index 41。研究成果入选国家科技进步奖二等奖,中华医学会科普分会科普突出贡献奖。

洪佳旭教授 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科教授、主任医师、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,国家“万人计划”青年拔尖人才,上海市“曙光学者”“东方学者”特聘教授。现任复旦大学基因与细胞治疗中心执行主任、干眼中心主任,上海市合成免疫工程技术研究中心副主任,复旦大学医工交叉创新研究院副院长。专业领域包括角膜疾病诊疗创新研究,聚焦基因治疗策略与医工交叉融合,涵盖病毒/细菌性角膜炎综合治疗体系构建、难治性干眼精准诊疗策略开发等。在Nature Nanotechnology, Nature Biotechnology, Advanced Materials 等国际期刊发表论文100余篇。研究成果入选“中国眼科学十大进展”,获教育部科技进步二等奖、上海市医学科技一等奖等省部级奖励。

第一作者

曹煜宇,博士研究生,现就读复旦大学上海医学院临床医学八年制专业,师从洪佳旭教授,主要从事眼表疾病相关研究。

卢苇,住院医师,获复旦大学附属眼耳鼻喉科医院博士学位,师从 孙兴怀教授,主要从事青光眼视神经损伤机制、视神经保护、人工智能在青光眼中的应用等领域相关研究。现于复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科工作。累计以第一作者或共同第一作者发表SCI 论文5篇,主要研究成果发表于 Experimental Eye Research, Amino Acids, Translational Vision Science & Technology 等国际期刊。

史润涵,复旦大学眼科学系博士生,师从洪佳旭教授,主要从事眼表疾病研究。累计发表 SCI论文5篇,主要研究成果发表于 Journal of Translational Medicine和Experimental Eye Research 等国际期刊。

文编 | 曹煜宇

编排 | 丁思敏

审核 | 王凯军