近日,浙江大学医学院附属第二医院眼科中心姚克教授团队联合浙江大学生命科学学院余路阳教授团队在国际权威期刊Advanced Healthcare Materials 在线发表了题为“Biomimetic Corneal Stroma for Scarless Corneal Wound Healing via Structural Restoration and Microenvironment Modulation”的一项研究。

该研究借助于组织工程学手段,将围产期干细胞来源的角膜基质细胞与水凝胶相结合,开发出一种具有免疫调节功能的仿生角膜基质,为改善角膜损伤预后和减少角膜致盲提供了新的策略。

点击查看大图

研究背景

据统计,全球3600万失明人群中约三分之一为角膜盲患者。角膜损伤后容易形成瘢痕组织,并进一步发展为角膜盲,严重影响了患者的生活质量,造成社会负担。角膜移植是恢复角膜透明度的最有效方法,然而供体严重匮乏,使得角膜移植难以开展。当前研究多集中在如何重建角膜结构,却往往忽视了改善视觉质量的重要性。因此,开发出一种有效促进角膜修复,同时能够抑制角膜瘢痕形成的技术手段,仍是亟待解决的科学问题。

全新治疗策略

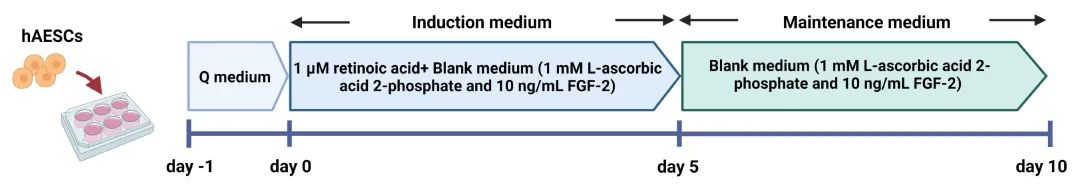

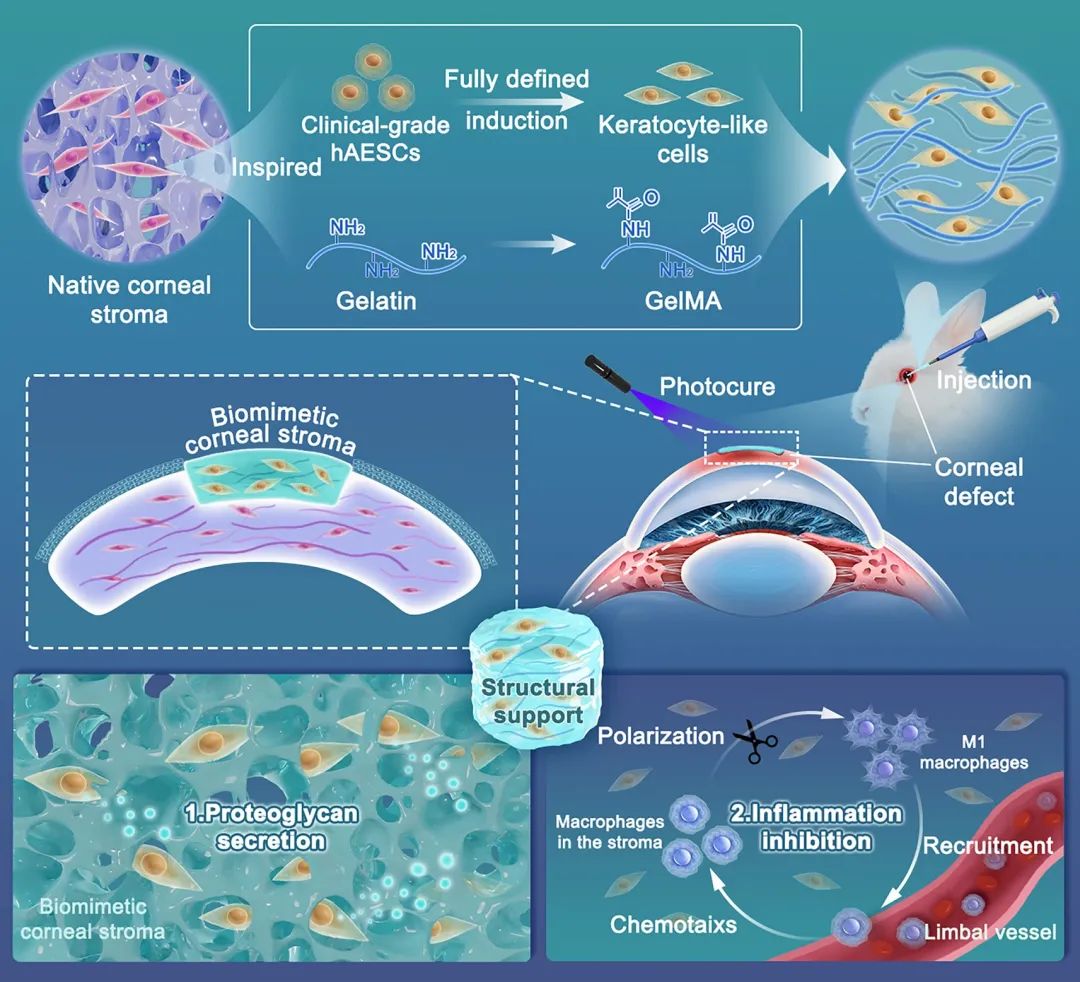

在该研究中,作者选用了一种具有免疫调节功能以及低免疫原性的新型围产期干细胞——人羊膜上皮干细胞。通过建立无血清的定向诱导分化体系,从临床级别的人羊膜上皮干细胞中诱导分化出角膜基质细胞(如图1)。分化后的细胞除了获得角膜基质细胞的特异性表型外,还保留了免疫调节特性,能有效调控角膜损伤微环境。此外,作者制备了一种可光固化的、具有良好生物相容性的明胶基水凝胶作为细胞支架,用于构建仿生角膜基质治疗角膜损伤(如图2)。

图1. 从羊膜上皮干细胞中诱导分化出角膜基质细胞的体系

图2. 仿生角膜基质的构建过程及工作机制示意图

研究结果

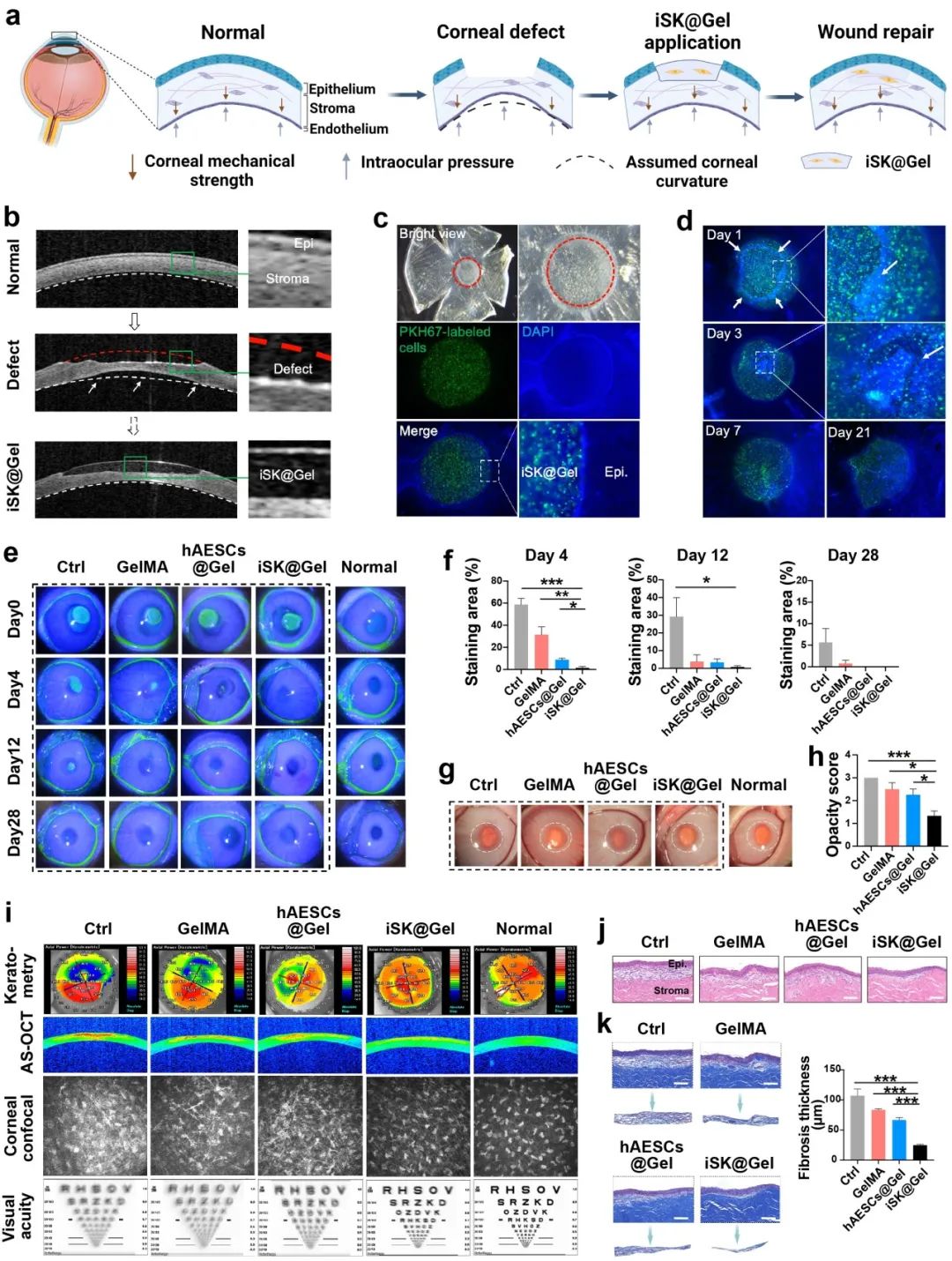

在新西兰兔角膜损伤模型中,无需借助缝线或纤维蛋白胶,仿生角膜基质便能在原位填充角膜缺损,迅速恢复角膜结构和力学性能,加快损伤愈合。同时,仿生角膜基质中的基质细胞通过分泌蛋白聚糖和抑制炎症级联反应,有效重塑角膜损伤后的组织微环境,抑制约75%的角膜瘢痕形成,改善视觉质量(如图3)。

图3. 仿生角膜基质在兔角膜损伤模型中的应用及疗效评估

转化前景

综上所述,这项研究成功开发了新型仿生角膜基质,能够快速填补角膜损伤,促进角膜的少瘢痕化修复,为角膜损伤后提高视觉质量提供了新的解决方案,具有可观的转化前景。

浙大二院眼科中心为本研究的第一单位。浙江大学生命科学学院余路阳教授、浙大二院眼科中心姚克教授和韩海杰研究员为本文共同通讯作者。浙二眼科中心博士研究生黄佳男和浙江大学生命科学学院博士研究生蒋拓颖为论文共同第一作者。本研究受到国家重点研发专项、国家自然科学基金项目、浙江省领雁计划项目等的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adhm.202302889